2022年7月31日 美國之音

華盛頓— 一枚中國火箭星期六在印度洋上空落回地球,但美國航空航天局(NASA)表示,北京方面沒有分享了解碎片可能落在哪裡所需的“具體軌跡信息”。

美國太空司令部表示,長征5B火箭於美國東部時間週六下午12:45(格林尼治標準時間16:45)重新進入印度洋上空,但將有關“重返地球技術方面的問題,如潛在的碎片散佈撞擊位置”提交給了中國。

美國國家航空航天局局長比爾·納爾遜說:“所有航天國家都應該遵循既定的最佳做法,並儘自己的一份力,提前分享這類信息,以便可靠地預測潛在的碎片撞擊風險。”“這樣做對負責任地使用太空以及確保地球上人們的安全至關重要。”

馬來西亞社交媒體用戶發布了疑似火箭碎片的視頻。

由政府資助、位於洛杉磯附近的非營利研究中心“航空航天公司”(Aerospace Corp)表示,允許重約2.2萬公斤(48,500磅)的火箭整個主核心級以不受控制的方式返回地球,是魯莽的。

本週早些時候,分析人士表示,火箭體在穿過大氣層時將會解體,但它的體積足夠大,在返回大氣層時,大量碎片可能會倖存下來,在大約2000公里(1240英里)長、70公里(44英里)寬的區域形成碎片雨。

中國駐華盛頓大使館沒有立即置評。中國本週早些時候表示,將密切跟踪這些碎片,但表示這些碎片對地面上的任何人幾乎不會構成風險。

7月24日,長征五號B發射升空,將實驗艙送入在軌建設中的中國新空間站,這是中國最強大的火箭自2020年首次發射以來的第三次飛行。

2020年,中國長征5-B的碎片降落在西非國家科特迪瓦,損壞了該國的幾棟建築,但沒有人員傷亡的報告。

尼爾森說,相比之下,美國和大多數其他航天國家通常會把額外的費用用於設計火箭,以避免大規模的、不受控制的重返大氣層。這是1979年美國航空航天局的空間站“天空實驗室”(Skylab)的大部分飛行器從軌道上墜落並濺落在澳大利亞以來,人們廣泛關注的迫在眉睫事件。

去年,在北京政府對2021年5月長征火箭最後一次飛行的碎片估計軌跡或再入窗口保持沉默後,NASA和其他機構指責中國不透明。

這次飛行的碎片最終濺落在印度洋,沒有造成任何傷害。

長征五號B:中國火箭殘骸回落大氣層

2022年7月31日 BBC

美國與中國官員指,中國長征五號B運載火箭殘骸在印度洋和太平洋上空墜落。

中國國家航天局表示,長征五號火箭的大部分殘骸在墜入大氣層過程中已經燒蝕銷毀,並表示太平洋的蘇祿海為殘骸落入地球表面的位置。

較早前,航天專家曾表示,火箭墜落人口稠密地區的機會極低。

火箭的核心級不受控地回落大氣層,已經引出有關太空垃圾的責任問題。

美國太空總署(Nasa)過去曾呼籲中國國家航天局,設計其火箭可以在進入大氣層前分解為較小的碎片,因為這是國際慣例。

美國太空司令部(The US Space Command)在一條推文(Twitter)中稱,長征五號「於7月30日北美山區夏令時(MDT)約10時45分(格林尼治標凖時間16時45分)在印度洋上空重回地球」。

該推文請讀者參考中國當局公布的更多細節。

另一方面,中國國家航天局公布的落入位置是東經119.0度,北緯9.1度周邊海域。這位於蘇祿海——北太平洋的巴拉望島東部。

中國近期發射火箭前往未完成建設的「天宮空間站」,這些火箭不具備受控回落大氣層的性能。

最近一次發射是在上周日(7月24日),長征五號火箭運載一個實驗艙前往「天宮空間站」。中國政府在周三表示,火箭回落地球對地面上的人造成的風險很低,因為它最大可能是落入海洋。

然而,火箭碎片墜落在人口稠密地區的可能性仍然存在,比如2020年5月造成科特迪瓦(象牙海岸)民居受損的事件。

在墜落前,中空的火箭體在圍繞地球的橢圓形軌道運行,逐漸被拉回到地球,而進入大氣層的過程將不受控。

設計物體在重回大氣層時如何解體正在成為衛星運營者的要務。其中一部分做法是使用熔點較低的物料,比如鋁。

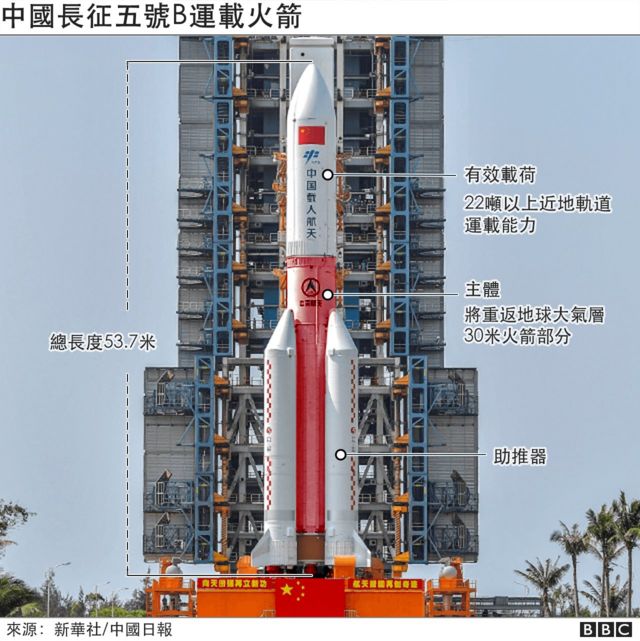

至於火箭,這種方法可能會成本很高,因為傳統上用於承載燃料的物料,比如鈦金屬,都需要非常高的溫度才能燒盡。而這些物體的體積本身也是一個問題,特別是像長征五號這樣重量超過25噸的火箭。

同樣的長征五號火箭在過去曾發射過兩次,一次是在2020年5月,另一次則是2021年5月,兩次分別運載不同的天宮空間站組件。

兩次火箭的「核心級」的殘骸都被丟回地球,分別落在科特迪瓦和印度洋。此前在2018年,另一個型號的火箭落入太平洋。

這些事件都未造成人員受傷,但是卻引來多家航天機構的批評。中國官方媒體《環球時報》指責西方媒體在進行一場由美國領導的抹黑行動。

在最新的一次發射中,火箭運載中國太空站三個模塊中的第二個上天。問天實驗艙長17.9米,是該型空間站中兩個大型在軌實驗艙段中的第一個。中國在2021年4月開始建設空間站,當時率先運載上天的是主要的載人模塊」天和「核心艙。

中國希望天宮空間站將會在2022年末完成。

因替中國從事間諜活動,被判處4年9個月徒刑。(ODD-ADNERSEN-Pool-via-路透社)-218x150.jpg)

congress-218x150.jpg)

-218x150.jpg)

-218x150.jpg)