2025-08-28 編輯部

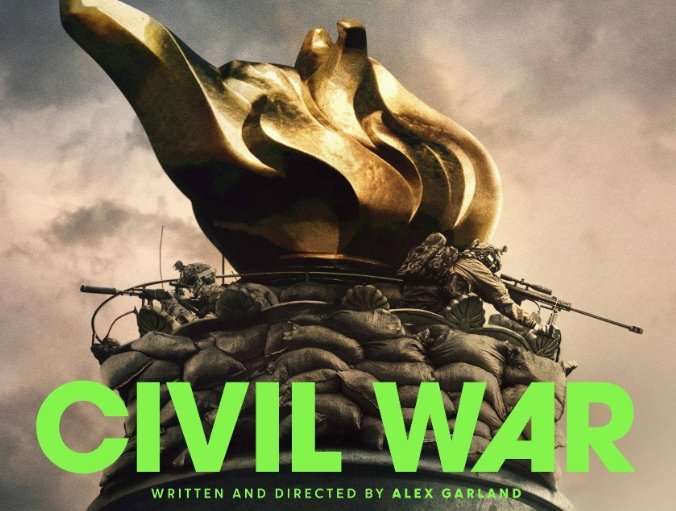

由英國導演亞歷克斯·加蘭(Alex Garland)執導的2024年動作驚悚片《Civil War》(內戰)上映後,迅速引發全球熱議。這部以美國為背景的反烏托邦電影,描繪了一個內戰爆發的美國,記者團隊在混亂中穿越多州,試圖採訪即將被推翻的總統。觀眾看完後常形容「驚悚」,不僅因為其逼真的戰爭場面,更因其反映當前美國政治極化與社會分裂的隱憂。隨著2025年美國國內緊張局勢升溫(如移民抗議與軍事部署),許多人開始擔憂:美國真的會再爆發第二次內戰嗎?本報分析顯示,電影雖是警示,但現實中全面內戰的可能性低,卻存在局部暴力與社會崩潰的風險。

電影情節與主題:戰爭的無情與新聞的困境

《Civil War》講述一群戰地記者在美國內戰爆發後,從紐約出發,穿越一片焦土般的國土,前往華盛頓特區採訪第三任期的獨裁總統(由尼克·奧弗曼Nick Offerman飾演)。故事聚焦資深攝影記者李(克莉絲汀·鄧斯特Kirsten Dunst 飾演),她帶著年輕助手傑西(凱莉·史派妮Cailee Spaeny飾演)、記者喬爾(瓦格納·毛拉Wagner Moura飾演)和資深報導員山米(史蒂芬·麥金利·亨德森Stephen McKinley Henderson飾演),途中遭遇狙擊戰、種族屠殺與民兵伏擊。電影預算達5000萬美元,是A24工作室最昂貴的作品,於2024年3月在西南偏南影展首映,4月上映後票房超過1億美元。

加蘭有意避免政治細節:內戰由「西方聯盟」(Western Forces,包括德州與加州等意外聯盟)發起,反對聯邦政府,但未說明成因僅為總統的獨裁與轟炸公民。電影強調戰爭的「自續性」:人們不再記得為何而戰,只知殺戮與生存。 導演在訪談中表示,這是對極化社會的警示,靈感來自2020年疫情與選舉動盪,但更聚焦新聞從業者的道德困境:他們記錄暴行,卻無法阻止。 批評家讚其視覺震撼(如狙擊戰與白宮攻擊),但也指其「政治模糊」——避免左傾或右傾,導致部分觀眾覺得「空洞」。

電影的驚悚感來自其「真實性」:加蘭借鏡越南戰爭紀錄片與喬治·羅梅羅(George A. Romero)的殭屍電影,營造「戰爭美學」,如聖誕市集中的狙擊戰,象徵美國夢的崩潰。 這讓觀眾聯想到現實:2025年洛杉磯移民抗議中,聯邦國民兵部署引發衝突,類似電影中的軍事化執法。 加蘭強調,電影非預言,而是「喚醒」:若極化持續,暴力將成常態。

美國第二次內戰的可能性:憂心但非必然

電影上映後,令許多觀眾「憂心」,尤其在2025年美國政治氛圍下。川普第二任期內,移民政策引發洛杉磯與芝加哥抗議,國民兵部署與言論壓制(如焚燒國旗起訴)加劇緊張。 民調顯示,2025年6月YouGov調查中,48%美國人認為未來十年內戰「可能」,民主黨人(48%)高於共和黨(32%),較2024年底上升。 另一UC Davis研究顯示,1/3成人(尤其是共和黨)認為政治暴力「合理」,槍枝擁有率高達120支/100人,為內戰火藥庫。

然而,專家分析認為全面內戰(如1861年南北戰爭)可能性低。芝加哥大學政治學家威廉·豪厄爾(William Howell)指出,美國制度韌性強,三權分立與聯邦制可制衡極端。 2023年全國調查顯示,只有6.5%強烈同意「內戰即將來臨」,3.6%認為「需要內戰」,無顯著上升。 布魯金斯學會報告強調,現代美國分歧非地域(如紅藍州),而是意識形態與城市/鄉村對立,難形成明確陣營。 相反,「低強度內戰」更可能:局部衝突、恐怖攻擊或民兵暴動,如2021年國會暴動或2025年洛杉磯抗議。

X平台(前Twitter)討論反映憂慮:用戶@StarshpTroopers提及電影與川普相關情節,擔憂「第二次內戰」;@fujoshifootjobs諷刺「猶他州特種部隊」等極端聯盟;@USDisillusion引用電影預言媒體角色。 這些帖文顯示,電影放大現實恐懼,但也有人視為「科幻」而非預言。

現實風險與警示:極化加劇但可逆轉

2025年美國面臨挑戰:川普政策(如聯邦化國民兵)引發藍州反抗,加州州長紐森譴責「違反州權」。 槍枝普及與極端團體(如Proud Boys)活躍,FEMA數據顯示2000萬人「備戰末日」,政治暴力支持率達1/3。 專家如中伯里學院的艾米·庫特(Amy Cooter)警告,隨機恐怖主義(如2024年川普遇刺未遂)可能升級,但非全面戰爭。

電影的價值在於警示:加蘭借記者視角,強調「中立」在極化中無存,呼籲反思。2026年中期選舉將是關鍵,國際壓力(如歐盟批評美國民主倒退)也可助一臂之力。 總之,美國內戰風險存在,但非不可避免。電影如一面鏡子,提醒我們:極化若不化解,局部衝突恐成常態。觀眾的憂心合理,但行動(如公民參與、媒體監督)更重要。

因替中國從事間諜活動,被判處4年9個月徒刑。(ODD-ADNERSEN-Pool-via-路透社)-218x150.jpg)

congress-218x150.jpg)

-218x150.jpg)

-218x150.jpg)